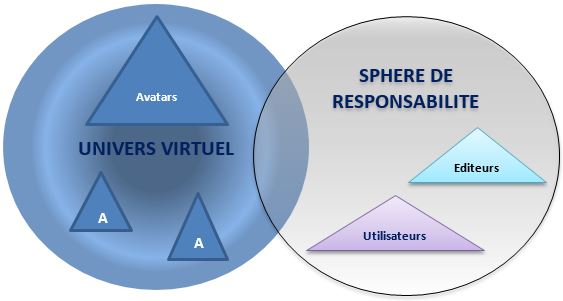

Les avatars ne sont pas responsables des dommages qu’ils peuvent causer au sein des univers virtuels. Pour autant, cela ne signifie pas que les actes illicites commis dans ces mondes virtuels échappent à toutes sanctions.

Les avatars ne sont pas responsables des dommages qu’ils peuvent causer au sein des univers virtuels. Pour autant, cela ne signifie pas que les actes illicites commis dans ces mondes virtuels échappent à toutes sanctions.

S’ils peuvent rencontrer des difficultés techniques d’application, les systèmes de responsabilités classiques (civile délictuelle, contractuelle, pénale) sont susceptibles d’être mis en œuvre.

L’utilisateur, en tant que personne physique qui manipule l’avatar et lui donne vie, est entièrement responsable des :

- actes réalisés et

- messages délivrés par son avatar au sein de l’univers virtuel dans lequel il évolue.

Cet utilisateur pourra également agir à l’encontre des autres utilisateurs dont les avatars causeraient un dommage à son moi numérique.

Responsabilité pénale

Ainsi, la responsabilité pénale de l’utilisateur peut être mise en jeu dans le cadre des univers virtuels, à l’exception toutefois des crimes et de certains délits insusceptibles d’être commis sur un réseau virtuel.

A titre d’illustration, en 2007, la télévision allemande a diffusé une vidéo extraite de l’univers virtuel Second Life dans laquelle on pouvait voir un avatar homme et un avatar enfant avoir une relation sexuelle.

Suite à ce reportage et compte tenu des risques importants de voir la responsabilité de Linden Lab, société éditrice de l’univers virtuel, engagée, son directeur a fait réaliser une enquête. Cette dernière a permis de découvrir qu’aucun mineur n’était en réalité impliqué dans cette affaire. Elle mettait uniquement en cause un adulte de 57 ans et une femme de 24 ans, propriétaire des avatars. Ces personnes ont été immédiatement exclues de Second Life. Linden Lab a depuis, renforcé les contrôles relatifs à l’âge des utilisateurs de Second Life.

En France, cette affaire aurait pu relever des dispositions qui sanctionnent la diffusion d’images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur.

Autre exemple, dans le cadre du jeu virtuel « Runescape », des joueurs ont fait subir des violences physiques à un autre joueur afin qu’il leur transfert des objets virtuels acquis dans le jeu. Ce joueur a porté plainte devant les tribunaux hollandais. Le juge hollandais a considéré que le vol d’objets virtuels pouvait recevoir la qualification juridique de vol. Il a ainsi sanctionné pénalement les auteurs de celui-ci.

Délit de presse

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s’applique aux délits de presse commis sur Internet. A priori, il n’y a donc aucun d’obstacles à ce que la loi du 29 juillet 1881 s’applique aux univers virtuels afin de protéger les utilisateurs victimes.

Par ailleurs, les difficultés liées à l’identification des joueurs auteurs des délits de presse peuvent trouver une solution à travers :

- l’article L.145 du Code de la procédure civile et

- la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, loi LCEN de 2004).

Ces textes permettent de demander en justice la levée de l’anonymat.

Responsabilité contractuelle

Les propos diffamatoires par exemple ne sont pas autorisés ou tolérés au sein des univers virtuels. Ils sont sanctionnés via les conditions générales d’utilisation rédigées par les éditeurs des mondes virtuels.

La solution réside dans les conditions générales d’utilisation (CGU) ou Terms of Use (TOS). Elles permettent aux éditeurs des univers virtuels d’organiser la responsabilité des utilisateurs à l’égard des contenus diffusés via leurs avatars. Elles peuvent par exemple, prévoir diverses sanctions graduées, telles que :

- des avertissements à l’encontre de l’utilisateur,

- la suspension temporaire ou

- l’exclusion définitive de ce dernier.

Ce système de responsabilité repose de manière générale sur un mécanisme de plaintes déposées par les utilisateurs eux-mêmes ; dès lors qu’ils se considèrent victimes du comportement ou des propos d’autres utilisateurs.

Lexing Alain Bensoussan Avocats

Amandine Porée

Lexing Droit du numérique